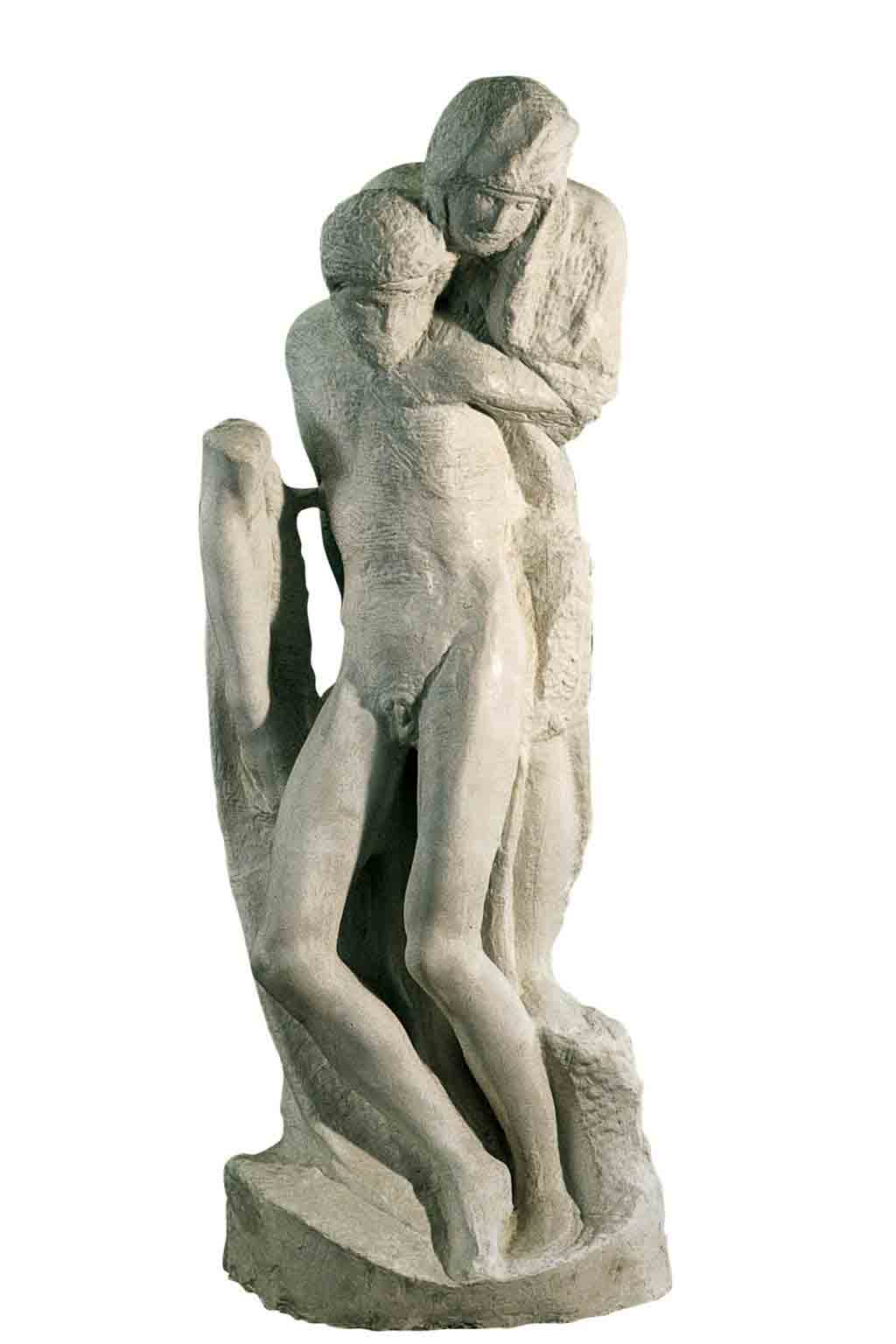

Opera: Pietà Rondanini

Copia di scultura

Copia

- Dimensioni

- 195 cm in altezza

- Tecnica

- calco al vero

- Materiale

- gesso alabastrino

- Spazio

- Rinascimentale

Originale

- Autore

- Michelangelo Buonarroti

- Data

- 1552 - 1553, rilavorata 1554 - 1564

- Periodo

- Rinascimentale

- Dimensioni

- 195 cm in altezza

- Materiale

- marmo

- Luogo

- Milano, Museo Civico del Castello SforzescoSi apre in una nuova finestra

Foto: Maurizio Bolognini. Proprietà: Archivio Museo Tattile Statale Omero.

Descrizione

“Tu vedi un blocco, pensa all’immagine: l’immagine è dentro, basta soltanto spogliarla”.

Con queste parole Michelangelo presenta in modo chiaro e diretto il suo pensiero riguardo al lavoro dello scultore: liberare la figura che è imprigionata all’interno del blocco di marmo. Un concetto ben evidente nella “Pietà Rondanini”, opera non finita dell’artista, che sembra congelare la sua azione nel momento in cui la figura inizia a delinearsi, a liberarsi del marmo in eccesso.

La copia conservata al Museo Omero, alta 195 centimetri, è un calco al vero in gesso alabastrino dell’originale in marmo, conservato presso il Museo Civico del Castello Sforzesco di Milano. La scultura si sviluppa in verticale si compone di due figure fuse in un’unica entità. Gesù, esanime, in posizione quasi eretta, che mostra con violenza il peso di un corpo senza vita, e la madre Maria, in piedi dietro di lui, in posizione leggermente rialzata, a sorreggerlo, in una posa estranea alla classica iconografia della Pietà. Le teste sono nella stessa posizione: leggermente piegate a sinistra, chine con lo sguardo rivolto in basso.

Iniziata nel 1552 circa, fu ripresa da Michelangelo negli ultimi anni della sua vita, e modificata fino alla vigilia della sua morte (1564).

Il lavoro, estremamente tormentato, evidenzia l’altissimo lirismo raggiunto. Ad eccezione del braccio destro distaccato di Cristo e delle sue gambe, ascrivibili alla prima versione e lavorati fino alla levigazione, ogni altra parte dell’opera è lasciata a livello di non finito, di abbozzo, rendendo visibili anche pentimenti e ripensamenti, come l’accenno di un secondo volto di Maria nel lato sinistro della testa.

La morte dell’artista ne impedì il compimento, ma non è escluso che lo stesso Michelangelo avesse voluto fermarsi a questo stadio del lavoro, espressionista, realmente tragico che porta con sé le tracce del dell’appassionato rapporto con la materia.

Il nome di questa sua ultima sua opera deriva dal Palazzo Rondanini di Roma, che ha conservato la scultura nel suo cortile sino a pochi decenni fa.

Ascolta l’audio: Michelangelo Buonarroti (Puntata “Toccare l’arte alla radio” 30 aprile 2020)